陶文鹏教授主讲中文系(珠海)“名家讲坛”第五讲

Body

2017年11月3日,中山大学中文系(珠海)迎来了新学期第一场“名家讲坛”,本场讲座是系列之第五讲,特邀中国社会科学院的陶文鹏教授主讲《谈唐宋词的阅读、鉴赏与研究》。他曾任《文学遗产》杂志主编、中国宋代文学学会副会长、博士生导师,出版著作有《苏轼诗词艺术论》、《唐诗与绘画》、《唐宋诗美学与艺术论》、《宋代诗人论》、《中国诗歌史话》、《唐宋词艺术新论》等;主编有《灵境诗心:中国古代山水诗史》、《两宋士大夫文学研究》、《宋诗精华》等。系副主任(主持工作)朱崇科教授主持该讲座。

陶教授的讲题可以归纳为五个层面:

- 王国维、缪钺论词与诗之别;

- 吴小如提出读词的四点规矩和一条原则;

- 宋代的豪放词与婉约词、北宋词与南宋词;

- 熟读与细赏经典词作,重在审美鉴赏;

- 培养与提高审美的发展、联想与再创造能力。

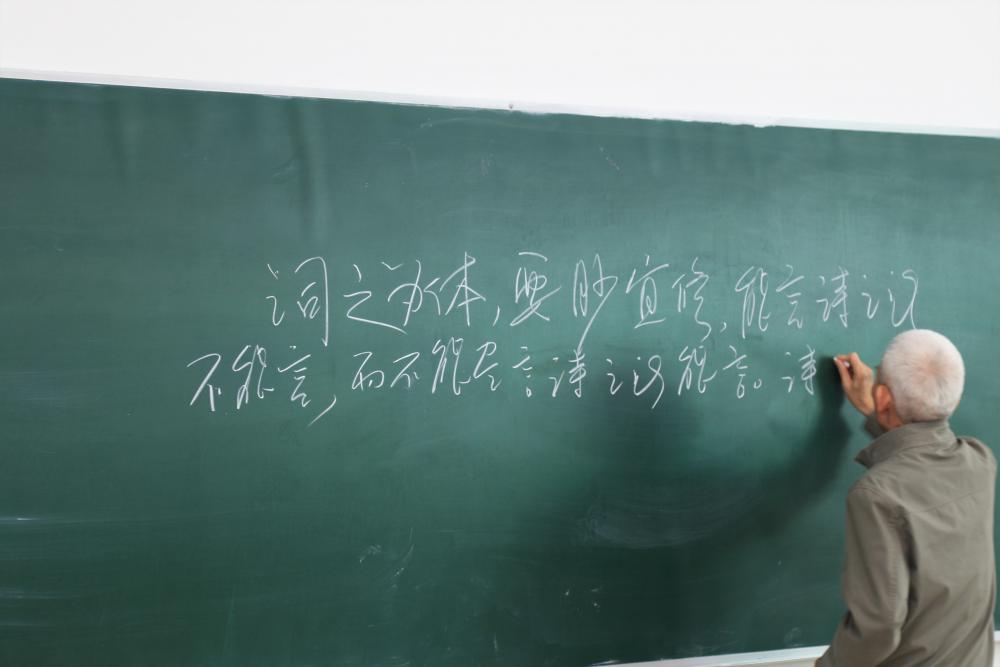

在演讲过程中,陶教授层层论析,并结合名家词作及学者研究予以印证。他首先例举名家词论进行厘定。王国维在《人间词话》中讲到,“词之为体,要眇宜修。能言诗之所不能言,而不能尽言诗之所能言。诗之境阔,词之言长。”另一位是缪钺,其《诗词散论》篇篇精彩,他在《论词》中如此概括词的四个特征:“一曰其词小,二曰其质轻,三曰其径狭,四曰其径隐”。基于此,陶教授指出写词的人女性气息多一点,多愁善感。

陶教授接着讲到自己的老师吴小如先生(并推荐一本新书《吴小如说杜诗》)。吴先生曾提出鉴赏诗词的四点规矩:一曰通训诂,二曰明典故,三曰察背景,四曰考身世。最后,归结到一条原则:揆情度理。凡是好诗,不固定义,有多义性与不定义性。其中,杜甫的《羌村》名句“畏我复却去”有多种解释,吴先生主张应解为“畏/我复却去”,即“怕我走了”。接着,陶教授重点解析李清照《如梦令》中的“卷帘人是谁”的问题。一般人都认为是丫鬟,吴先生认为“卷帘人”要解释得新颖而又有情趣应为“丈夫”。陶教授指出李清照应是“寓问于答”,而贾岛的《寻隐者不遇》的“三问三答”更是“寓问于答”的经典。

关于阅读与鉴赏,陶教授强调更高层次的阅读应是“审美创造”,经典的作品最好要背下来。要培养发现美的眼睛,培养对诗词的感应能力,要感悟作家的心灵,要有提炼词作的艺术表现方法的能力。对于温庭筠的名句“小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。”他同意老师袁行霈教授的说法,头发、人脸乃至人的整体融入在小山屏风中便形同山水画,这在《中国古典诗歌的艺术研究》有详细解释。对于苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,如果选择“樯橹”与“强虏”的用词,“樯橹”比较含蓄更好。苏轼的《江城子·密州出猎》中的“为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。”对于将“倾城”解释为“全城的人”的通常理解,南京师范大学的钟振振教授则认为应该解为“美女”以对应“孙郎”。此外,在词学研究者之中,萧涤非对杜甫的解读非常好,程千帆先生的夫人沈祖棻也极富才华,她可称之为“当代李清照”。

对于阅读与写作,他首先推荐一些阅读书目,最好要读《全唐诗》、《全宋词》,要把握北宋的周邦彦、苏轼等以及南宋的辛弃疾、姜夔等词家,还可以阅读俞平伯的《唐宋词选释》以及自己编选的《唐宋词三百首》。对于自己的另一部著作《唐宋词艺术新论》,专章论述的有唐宋词的戏剧性、点燃艺术、白描与彩绘艺术等。在论文写作上,他指出写“作家论”要能够“举一反三”。他结合自己的写作体验,并以吴文英《风入松》作为例证。对于“黄蜂频扑秋千索,有当时、纤手香凝”,他敏锐地感触到所咏“香”之绝妙。吴文英最善于描写气味,相对于其他词家,其词中“香味”是写的最多并且最好的,莫言也说“我最欣赏能写出独特气味的作家”。

在提问环节,师生互动频繁。有同学率先发问,“浪漫神奇的造境”使用了什么样的技法?陶老师回应说,在自己的《唐宋词艺术新论》著作中有详细解释,写诗必须有新的思维、创造,写论文要有想象力。他写文章都是“逆向思维”,要能言别人所不能言。要论“文词优美”,他说自己学习老师宗白华的《美学散步》。另外,林庚(袁行霈的老师)的《唐诗综论》也很出色。研究经典永远不过时,比如周裕锴的“论韩愈的身体写作”就很新颖。写文章“出题目”要新角度,最好的文章从什么角度切入都可以,最后要回归文学的本分。写文章要讲究“义理、考据、词章”,正如习主席倡导的“民族性”与“理论创新”。除了读诗词作品,还必须要掌握诗词理论,比如要读朱光潜的《诗论》。

问题二:“好诗的多义性”如何理解?陶教授回应道,要注意“揆情度理”,而多义性,总有一个是对的。比如卞之琳的《断章》,李健吾从“装饰”角度解释,卞之琳回应说“装饰”也可以改为“照耀”,而自己的本意是“相对”。要从“深入浅出”转为“浅入深出”,正如“有寄托入”到“无寄托出”。

问题三:“文本与理论”的学习问题。陶教授认为,先从文学文本入手,先从理论方法入手是不行的。作品永远是基础,要从作品中发现理论就是水平了。真正的创新就是“实事就是”,要去发现独特的“是”(理论、特点)。

问题四:怎样认识“词”这种词体的风格变迁?陶老师说要从文学史角度把握,《花间集》讲究“艳体”,苏轼提到词的“柔”,后来辛弃疾注重词的“硬”(英雄气),而“以诗为词”、“以文为词”、“以赋为词”各有优缺。此外,对于李清照写“卷帘人”时的年龄问题,陶老师认为读东西别抠的太死,要避免穿凿附会。

最后,朱崇科教授总结道,陶教授的讲座对培养中文人非常重要,他二十多年的编辑经验对“学术研究选题”很有启发。接着“年龄”话题,朱老师指出法国作家杜拉斯就曾说过“我十八岁就老了”,用以说明我们可以“通感”理解年青的李清照的“绿肥红瘦”可能是关于青春易逝的慨叹。随后,他高度概括出本次讲座的几个关键词:一是关于生活审美化的问题;二是善用时间;三是可以跨学科研究,但要回到文学本体;四是锻炼创造性思维,要有非常好的联想能力。现场大约有100多名师生参与了此次讲座,在座师生纷纷表示从大咖的精彩演讲中的确获益良多。